分红型保险几年可以取出来,10年交23万保费,为何取出来要等到2084年?

投保容易取钱难,咋回事?

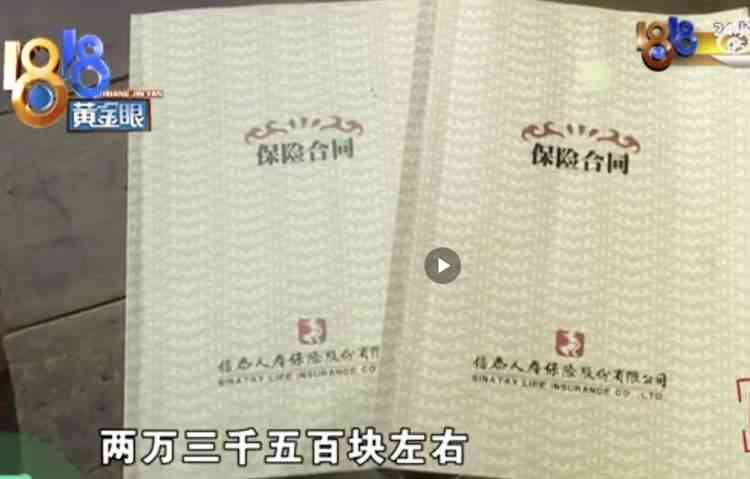

近日,浙江金华的张女士遇到了一件烦心事。10 年前,她出于为儿女储备教育金、未来生活保障资金等考虑,给当时七八岁的女儿和儿子各买了一份分红型的两全保险,想着既可以获得一定保障,又能实现资产增值。保险营销员当时告诉她,分红险比银行理财还要划算,过几年每一年都有分红,到孩子读大学后可以一次性连本带利拿出来。于是,张女士满心期待地开启了这份长达 10 年的投保计划,每年按时缴纳保费,一年一共要交 2.35 万元左右,10 年下来,共计交了 23 万余元。

可到了 2021 年 7 月,两份保险都已交满十年,当她打算把钱取出时,却被保险公司告知 “取不出来,还没到期”。一头雾水的张女士仔细查看后才发现,这份合同的保险期间竟然长达 73 年,意味着要等到 2084 年才能领取。张女士表示:“这份合同当时没有给我,三年之后才补给我。” 这一情况让她既气愤又无奈,自己辛苦积攒的 23 万保费,怎么就被锁定到了那么遥远的年份才能取用?

保险条款藏玄机,消费者需谨慎

张女士的遭遇并非个例,在保险市场中,类似因条款理解不清而引发的纠纷屡见不鲜。保险产品种类繁杂、条款晦涩难懂,这已然成为消费者购买保险时面临的一大障碍。许多保险合同动辄几十页,充斥着专业术语、复杂的计算公式以及各种免责条款,对于普通消费者而言,要完全读懂并把握其中的关键信息,难度颇高。

就拿张女士购买的分红型两全保险来说,保险期间这一关键信息,她在投保时并未给予足够重视,或是被营销员模糊的介绍误导,以为 10 年缴费期满就等同于保险到期,能够顺利取出保费。实则不然,保险期间长达 73 年,意味着这份保险的保障和收益规划是基于一个超长期限设定的。此外,退费规定也是暗藏玄机,若消费者未到约定的领取时间强行退保,所能拿回的现金价值可能远低于已缴纳的保费,造成不小的经济损失。这背后反映出的是保险行业部分营销员为追求业绩,在销售过程中未能充分尽到解释条款、提示风险的责任,而消费者自身也缺乏对保险知识的深入了解和研读条款的耐心,二者共同作用,使得此类纠纷频繁上演。

销售误导成 “重灾区”,如何防范?

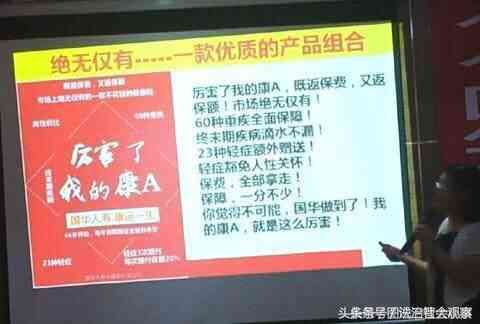

在保险销售领域,误导消费者的行为形式多样,堪称 “重灾区”。常见的有夸大收益,一些销售人员为了促成保单签订,向客户吹嘘保险产品的年化收益率能达到极高水平,却对收益的不确定性避而不谈;还有隐瞒期限,像张女士遇到的情况,将长期保险产品包装成短期可获利的模样,模糊缴费期、保险期与领取期的区别。此外,混淆产品概念也是常用手段,把保险产品与银行存款、理财产品混为一谈,让消费者误以为购买保险如同存钱般灵活存取,实则不然。

这些误导行为之所以屡屡得逞,一方面源于消费者保险知识匮乏,面对复杂的条款和专业术语望而却步,只能依赖销售人员的讲解;另一方面,保险销售行业竞争激烈,部分销售人员为追求高额提成,不惜违背职业道德,利用消费者的信任,隐瞒关键信息。而且,一旦发生纠纷,消费者往往面临取证困难的问题,销售过程多为口头沟通,缺乏有效书面证据,难以证实误导行为的存在,导致维权艰辛。 为避免陷入此类困境,消费者在购买保险时务必打起十二分精神。

首先,要主动学习保险基础知识,了解不同险种的特点、保险合同的基本架构,尤其是关键条款,如保险责任、免责范围、退保规定等,做到心中有底。其次,面对销售人员的推销,不要轻信口头承诺,要求对方提供详细的产品资料,并仔细研读。再者,在签订合同前,务必确认合同中的各项信息与销售人员介绍的一致,如有疑问,及时向保险公司客服或专业人士咨询。最后,注意留存证据,无论是与销售人员的聊天记录、通话录音,还是保险合同、缴费凭证等,这些都可能在日后维权时发挥关键作用,切实维护自身的合法权益。

知情人士发声:真没误导?

面对张女士的遭遇,有知情人士表示,能理解她急需用钱的心情,但从现有证据来看,这份保单似乎并未存在误导的情况。信泰人寿客服工作人员称,工作人员曾向张女士进行电话回访,张女士清楚相关的条款、责任和义务。而且,此前承诺的分红也都按时足额发放,这表明保险公司在合同履行的部分环节上并无明显瑕疵。

然而,张女士却坚称自己受到了误导,她认为保险营销员当时口头承诺的内容与合同实际条款严重不符。但由于时间过去已久,她又无法提供确凿的销售误导证据,这使得事情陷入了僵局。一方面,张女士面临经济困境,急需取出保费缓解压力;另一方面,保险公司依据合同条款和回访记录,难以满足她全额退费的诉求。这一事件也引发了行业内对于保险销售流程规范、客户沟通以及证据留存等多方面的深入思考,如何避免类似纠纷再次发生,切实保障消费者权益,成为摆在保险行业面前的一道亟待解决的课题。

保险知识多储备,权益有保障

为了避免陷入类似张女士这样的困境,消费者在投保前务必要做足功课。首先,应主动学习保险知识,了解不同险种的特点、功能以及适用场景,弄清楚保险合同中的关键条款,如保险责任、免责范围、退保规定、保险期间等,切不可盲目跟风投保。其次,面对保险销售人员的推销,务必保持冷静,不要轻易被其天花乱坠的宣传所迷惑,对于口头承诺的内容,一定要让其落实到书面合同上。同时,可以多咨询几家保险公司,对比不同产品的优劣,选择最适合自己需求的保险。

投保后,消费者同样不能掉以轻心。要仔细核对保单信息,确保个人信息、保险金额、缴费期限等准确无误;认真接听保险公司的回访电话,再次确认保险条款、责任义务等关键内容;若发现问题,及时与保险公司沟通解决。此外,在整个保险期间,要注意留存与保险相关的各类证据,如缴费凭证、合同变更文件、与销售人员的沟通记录等,以 备不时之需。一旦遭遇保险纠纷,消费者应积极维权,可先与保险公司协商解决,若协商无果,可向保险行业协会、银保监会等监管部门投诉,也可通过法律途径维护自身合法权益。总之,只有消费者自身增强保险意识,提升辨别能力,才能在保险的海洋中畅游,让保险真正为自己的生活保驾护航。

本文链接:http://www.hainhha.cn/bx/17332.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。